[24.01.08]

К пониманию иррационального

Термин "иррациональное" отрицающе-производный от ratio, которое суммарно можно представить как способность разума производить расчеты, делать выводы, ставить и решать задачи. Иными словами, выносить суждения и создавать правила. По большму счету содержание термина фиксирует практический и сравнивающий разум: правила и задачи подчинены цели, расчеты и суждения подразумевают измеримость, то есть соотносительность предметов расчета (суждения).

Иррациональное, по содержанию термина: если и разум, то не сравнивающий, бесцельный, не выносящий суждений, не делающий выводов, не создающий правил. Это можно понять как минимум двояко: как разум, подчиняющийся другим закономерностям (т.е. и цель есть, и расчет есть, но нам неведомый), и, во-вторых, как ситуацию, где разум в человеческом понимании вообще отсутствует. Начиная с "бессознательного" и кончая по сути ксенологической ситуацией.

По поводу иных закономерностей: тут ситуация вполне человеческая, взять ту же интуицию, которую многие трактуют как "пред-сознание" или "схватывание в целом". С нечеловеческим (да взять того же кота) история интересная: ежели отбросить анотрпоморфизмы и всякую поэтику: явно целенаправленные действия кота подчинены инстинктам, или же кот думает (а ЭВМ?). Собственно антропологический момент: момент рационального (для начала) различения разумного и инстинктивного. Разум различает прежде всего (вся логика держится на сравнении), шкалирует, разум относителен по содержанию. Иррациональное безотносительно и в этом смысле "подобно магическим смыслам" - иррациональное не занимается понятиями и категориями. Одно имя для каждого, общего нет. Это при условии, что иррациональное вообще как-то связано с именованием, поскольку имя - это все-таки языковой акт, т.е. все-таки по правилам делающийся. С другой стороны: в языке есть междометия... Если мы вообще распознаем это как язык. Предположим, мы нашли племя, язык которых - не буквы и звуки, а тактильные ощущения. Слепоглухонемые. Они иные, да, но не чужие: они все-таки люди по облику. Хотя бы. Но... откуда мы знаем, что это именно язык? А взять Маугли (термин даже такой был: "мауглизация") - вся эта история, как попытка сконструировать "человека промежутка", то есть хоть частью понимаемого разумом. Тут по ходу пьесы появляется некая культурно обусловленная норма изменчивости. Собака домашняя может одичать. Человек может "выйти из себя и не вернуться обратно" (ага, психиатрия). Инакость тоже, того... рамки должна иметь. Тем не менее, вот это "не дай мне Бог сойти с ума", всяческие панические (в прямом смысле) явления, "темные силы", хаос никуда не делись. Вот они: в "бессознательном" или в "прекрасном". А убери веру и этику, всплывут колдовство и чудеса. И их носители; люди - иных свойств. А ворона колдовать может? Может, пока человека не трогает. А если это враждебный инопланетный разум принял вид вороны? Паранойя, говорите? ну-ну...

***

Очень часто говорят так: абсолютно все можно объяснить, только мы еще многого не знаем. Еще часто говорят: объяснения бессмысленны, мы видим то, что хотим видеть, а как на самом деле - не знает никто.

Спроси: "Джон, ты видишь то же, что и я?" - "да, сэр" - это у нас "объективное", но еще не разумное (разуму подавай линейку и калькулятор). "Джон, у тебя получается то же, что и у меня?" - "ага, сэр", вот это уже рационально, объективно и почти научно. Ага. Как будет выглядеть формула с тремя переменными, результатом которой при любых значениях будет 6,54638722? Ну хорошо, округляю. 3,14. Или 2,72.

[Comment (Kstoor): Формула a = f(x,y,z), где a -- радиус сферы (радиусом 6,54638722 ;), а x,y,z -- координаты точки на ее поверхности]

***

Вот еще что важно: иррациональное всегда выходит за границы предсказуемости (общей или локальной нормы предсказуемого). Однако при этом иррациональное может вполне быть очевидным. Тут любопытная двумерность: очевидное и предсказуемое, очевидное и непредсказуемое, неочевидное и предсказуемое, неочевидное и непредсказуемое.

[наверх]

[31.01.08]

1989

М-да. Тот еще был год. Как выразились бы раньше, "год великого перелома". Первый съезд народных депутатов СССР (самый первый, который смотрели как чемпионат по футболу); Тбилиси, Тяньяньмынь, падение Берлинской стены; революции в Польше, Чехословакии, Румынии. Наши войска ушли из Афганистана. Буш сменил Рейгана. Аятолла Хомейни объявил о 3 миллионах за голову автора "Сатанинских стихов". Трагедия под Уфой. Не стало Лоренса Оливье, Жоржа Сименона, Ростислава Плятта, Герберта фон Караяна и Андрея Сахарова. Запустили первый спутник GPS.

"Аквариум" запел по-английски, Андрей Макаревич выпустил "Песни под гитару". Помните: Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену с той стороны, где дверь "служебный вход"... Хорошо легла песня: к тому времени я написал музыку к трем спектаклям "народного театра" (были такие), в том числе к "За закрытыми дверями" Сартра. Там, кстати, одно из главных действующих лиц - Saint-Louis Blues, да, словил я тогда блюза, почище, чем Сомик... Это параллельно учебе в мединституте, откуда меня уже основательно "тянуло на родину"... Собственно, такое развитие событий былов некотором смысле преопределено; после школы я активно хотел в музучилище, но, поддавшись в некотором смысле семейной врачебной традиции (и, разумеется, аргументам о "стабильной работе", все-таки был 1986-й!) пошел в мединститут, где учился очень даже недурно. Но: "она читала мир как роман, а он оказался повестью..." Ага. Бормоча "прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорррого", я намылился в Московскую консерваторию.

Ну так вот: летом 89-го случилась попытка поступления в Московскую консерваторию. Из этого "крестового похода" я привез обратно: двойку по специальности (из пяти мест три были "целевыми" для южных республик), редкую оценку 1/5 по теории (кол за знания, пять за логику), две коробки нот, знание "до-ре-ми-до-ре-до" как посылающего далеко-далеко, воспоминание о рояле "Ямаха" в классе теории композиции и нижнее "фа" валторны в темном коридоре.

Интересно было. По телевизору: "До и после полуночи", "Взгляд", "Музыка в эфире", "Литературно-художественный видеоканал"... "Рабыня Изаура" в повторе днем и "Спрут-2" вечером. Пресс-конференция Алана Чумака и "Всего несколько слов в честь господина де Мольера" А.Эфроса с Любимовым в главной роли. Фильмы Тарковского выдвинуты на Ленинскую (!) премию, полностью опубликовали "Москву-Петушки", в "Новом мире" с продолжением печатают "Архипелаг ГУЛАГ"...

Хм... Берия, значит...

В Новосибирском музучилище к тому моменту уже документы не принимали. Однако после определенных мероприятий и показа директору выписки из МГК, объявили дополнительный прием лично для меня. Задача, в-общем, была простая: на следующий год поступить в консерваторию. Не вопрос, конечно. но! Как обычно в таких случаях, проблемы было две: физкультура и педпрактика. И если с педпрактикой было более-менее понятно (практический курс трех лет физически не вместить в один год), то физкультура... Несгибаемый педагог и зверь-завуч. Вызывают "на ковер". Ничего хорошего не жду, вхожу (а у завуча инициалы были Л.П., это я помню, а как имя-отчество?!) и с порога: "Здрасьте, Лаврентий Палыч!..."

М-да. Пожелай мне удачи в бою.... Ага, именно тогда. Что интересно, именно в "музилище" мне редкостно повезло с Учителями (именно так, с большой буквы). Мария Алексеевна Крафт (еще с музыкальной школы), Мария Петровна Лапкина (теоретик, ученица Марии Алексеевны) и Петр Анатольевич Ладыженский, первый мой Мастер в композиции (сейчас он живет и преподает в Питере). Вот начиная "от них", моя композиторская работа стала по-настоящему осмысленной.

Потрясение того времени, которое еще долго сказывалоось: фильм "А это случилось в Виши" с музыкой Шнитке. 1-е Concerto grosso, Альтовый концерт, "Ревизская сказка", еще один фильм с его музыкой (показанный в тот же год) - "Комиссар". И вопрос: как? Как это?.. От Шнитке - к Малеру, Шостаковичу, Стравинскому, Айвзу... И обалдение, буквально последних лет: когда в Оперном давали "Жизнь с идиотом", я вдруг услышал тему, которая уже была в Квинтете, и еще раньше - в том самом Кончерто гроссо, кажется, она есть везде у Шнитке... вот она: "тема-бабочка"...

Многоточие.

А под Новый 1990-й по телевизору показали одну из последних записей Владимира Горовица (именно показали, как он с оркестром театра La Scala и маэстро Джулини записывают 23-й концерт Моцарта). "Моцарта надо играть как Шопена, а Шопена как Моцарта". Я это записал.

Вот: все три части одним архивом. Слушайте.

И вдогонку, еще немного музыки из 89-го.

Аквариум: The death of King Arthur с альбома Radio Silence, слова Томаса Мэлори.

Андрей Макаревич: "Посвящение корове" и "Посвящение артистам".

Наутилус Помпилиус: "Казанова" и "Взгляд с экрана".

Кино: "Перемен" и "Группа крови".

И тема из "Спрута".

[наверх]

[30.07.08]

О гениальных песнях...

Дм.Коломенский проводит опрос о гениальных песнях и авторах песен (с 1950 по наше время).

По-моему, гениальность песни - когда она воспринимается на одном дыхании (да еще случается, вопросы возникают: "что это было" или "как это было сделано"). Но главное - в захвате слушателя, когда песня до конца не отпускает...

Пять штук, с 1950 - маловато, по-моему...

Но тем не менее... Мой список. Равнозначных "по степени гениальности".

Гия Канчели, "Приходит день, уходит день..." ("Мимино"[1977], песня на титрах).

Марк Минков: "Не отрекаются любя"[1978] или абсолютно гениальный "Монолог" на М.Цветаеву (тут еще вопрос кто больший гений, композитор или Алла Борисовна, буквально прожившая песню)...

Давид Тухманов, "Аист на крыше"[между 1980-85] и "На далекой строне, на чужой планете"[1973].

Микаэл Таривердиев: "Пылающую голову рассвет" (Шекспир, из к/ф "Адам женится на Еве"[1980], кстати вот видео: исполняет автор).

Алексей Рыбников, "Я тебя никогда не забуду" (но тут кусок спектакля [1981], поэтому вот видео всей сцены)...

Александра Пахмутова: "Нежность" (к/ф "Три тополя на Плющихе" [1967]) и "Беловежская пуща"[1975].

Ян Френкель: "Журавли"[1969].

Здесь же "Вудсток" В.Вотинцевой и "Возвращение на Итаку" А.Ширяева.

А еще, не гениальное, но с проблесками гениальности:

Юрий Шевчук (ДДТ): "Белая ночь"[1994].

Андрей Макаревич (Машина времени): "Реки и мосты"[1984].

А еще есть "гениальные стилизации" - тут, пока с отрывом лидирует "Несчастный случай" с песнями для "Дня радио".

[наверх]

[15.08.08]

О гениальных песнях (2), попытка анализа

Дм.Коломенский открыл результаты опроса о гениальных песнях и авторах песен (с 1950 по наше время).

Есть про что подумать.

1.

Посчитал: всего 247 упоминаний разных песен. Из них (не песен, а упоминаний) 20 песен Высоцкого, 19 - Окуджавы, а дальше разрыв: по 10 - БГ и Никитин, 9 - Пахмутова, 8 - Башлачев, 7 - Галич, 6 - Цой, 5 - Городницкий и Н.Матвеева. Дальше, в лучших традициях малых голландцев, "групповой портрет цеха бардов": по 4 - Рыбников, Луферов, Тухманов, Клячкин, Летов, Таривердиев, Визбор, Шевчук; по 3 - Бутусов, Ланцберг, Гладков, Жуков, Анчаров, Минков, Ким.

Откуда разрыв?

Но если подумать, то рационально обосновать, почему песня гениальна, невозможно. По крайней мере, критерии гениальности обычно имеют мало общего с рациональностью. Хотя тут надо напомнить, что речь идет о "гениальной песне", а критерии обычно измышляются к "гениальному человеку". Однако, ежли подкопать тему...

Вот к примеру, С.Каменский обследует не самого гения, а проблемы, с которыми он работает, и выдвигает три опознавательных критерия для таких проблем:

"... во-первых, крайне нечетко проявляются в обшественном сознании. Их обнаружение в обьективной реальности на фоне уже известного и привычного, а впоследствие и достаточно четкое осознание требуют значительно больших, по сравнению с нормой, открытости психики и дифференцировочной способности мозга субьекта познания и действия. Во-вторых, эти проблемы характеризуются высокой трудностью постановки на их основе возможных задач и оценки их оптимальности. В третьих, процесс решения задач имеет чрезвычайно высокий уровень неопределенности или сложности".

Исходя из этих критериев, любая художественная проблема может быть объявлена "проблемой для гения". Гм.

Вот Вл. Емельянов перечисляет критерии гения:

"(а) феноменально чувствителен к едва различимым "сигналам" жизни;

(б) видит обычное с необычной стороны (угол зрения);

(в) глубоко понимает проблему, предпочитая не отвечать на вопрос, а извлекать из него новые;

(г) имеет дар предвидения;

(д) независим и самостоятелен в поиске, не идет на компромиссы;

(е) обладает неким ореолом исключительности, вследствие чего способен вдохновлять как современников, так и грядущие поколения (критерии Э. Торраса, Л. Холл, А. Тейлора, Дж. Холтона)".

Вот критерий "ореола исключительности" (ореола "пассионарности"), это подходит. Если автор не несет такового, пусть хотя бы выглядит как "демон на договоре"... Что у нас еще, что называется, на первый взгляд?

О! критерии гениального произведения от Даниила Хармса (перечисляются в диссертации Н.Гладких):

"В представлении Хармса гениальное произведение должно удовлетворять трем главным критериям. Оно должно быть: 1) непредсказуемым, рационально непостижимым, не подлежащим непротиворечивой или однозначной интерпретации; 2) художественно цельным, неклассически гармоничным; 3) обладающим силой, то есть способностью вызывать сильный эмоциональный эффект".

Очень близко к теме! В.Эфроимсон писал про предпосылки гениальности («Человек» — 1997 № 2—6, 1998,№ 1), упоминая, что "Термин «гениальность» употребляется как для обозначения способности человека к творчеству, так и для оценки результатов его деятельности, предполагая врожденную способность к продуктивной деятельности в той или иной области; гений, в отличие от таланта, представляет собой не просто высшую степень одаренности, а связан с созданием качественно новых творений".

Суммируем... Качественно новое / неочевидное, при этом имеющее сильный / неоднозначный эмоциональный отклик.

И как же критерий "неочевидности / неоднозначности" отнести к пику Высоцкого и Окуджавы? Пожалуй, здесь вопрос - о гениальности, а ответ - об "общественном признании". В очень большой степени - "эффект обезъянничанния" - что-то вроде "ну все культурные люди знают что песни Высоцкого гениальны". К тому же, как известно, "правильный гений - мертвый гений". Берем наш список. Убираем все повторения. И из 211 произведений треть (71) принадлежит ушедшим из жизни. Из 71 - 27 суммарно на Высоцкого и Окуджаву.

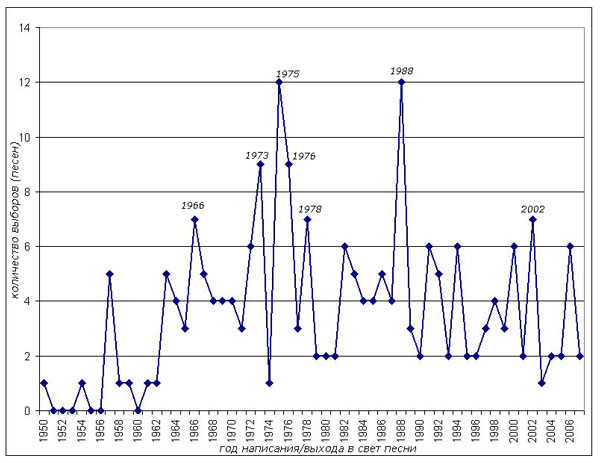

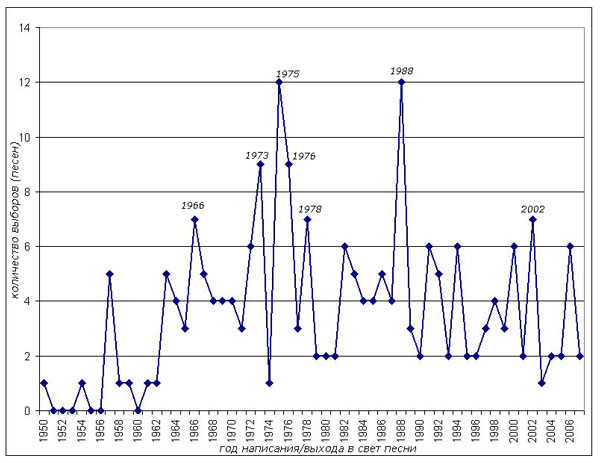

В-общем, предсказуемо. Но, оказывается, картина становится любопытнее, когда выписываешь годы создания / выхода в свет упомянутых песен.

Получается вот такая картинка:

Для наглядности:

Выбор песен 75-го года:

"По улице моей который год" М.Таривердиев

"Синий цвет" С.Никитин

"Купола" В.Высоцкий

"День Победы" Д.Тухманов

"Никого не будет в доме..." М.Таривердиев

"Кавалергарды" И.Шварц

"Прощай" В.Добрынин

"Сентиментальная прогулка" Д.Тухманов

"Про трех дураков" Устинов

"Арлекино" Пугачева

"Беловежская пуща" А.Пахмутова

"Я прошу ,хоть не надолго..." М.Таривердиев |

Выбор песен 88-го года:

"Монолог" М.Минков

"Табун" Б.Алмазов

"Гуд бай, Америка" В.Бутусов

"Скованные одной цепью" В.Бутусов

"Мусорный ветер" А.Григорян

"Группа крови" В.Цой

"Моя оборона" Е.Летов

"Белые розы"

"Легенда" В.Цой

"Я получил эту роль" Ю.Шевчук

"Террорист" Ю.Шевчук

"Дорога в Макондо" А.Громов |

С "психоисторической" точки зрения, начинаешь разбираться с пиками...

... и вопросов оказывается больше, чем ответов.

2.

Вдогонку.

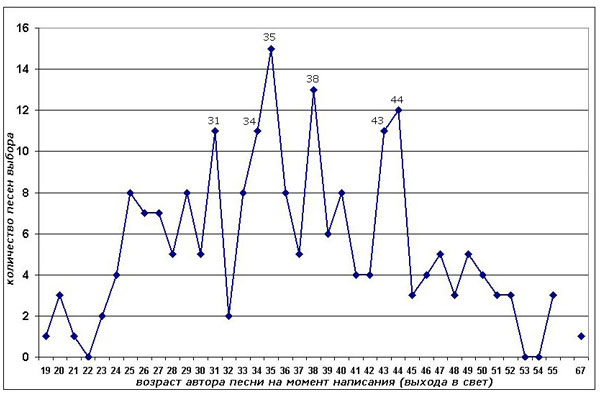

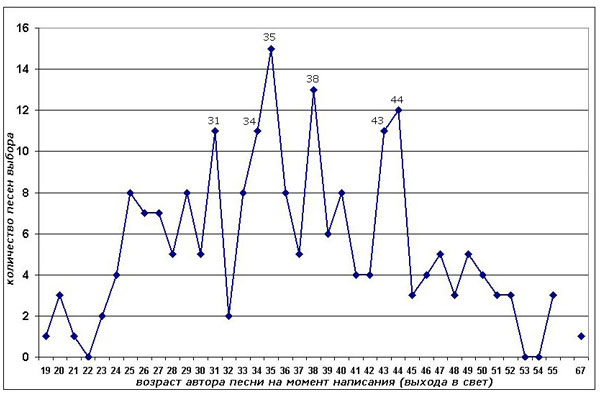

Берем дату создания. Берем дату рождения. Считаем возраст автора на момент создания (выхода в свет).

И - "леди предпочитают созревших", что называется.

пики: 35, 38, 44 года на момент создания.

Убиться веником.

[наверх]

[31.10.08]

Антропология колбасы

Антропологический феномен, однако.

Ведь изначально - были те, кто ел суп с мясом, и те, кто ел суп без мяса. Важен сам факт наличия мяса; а с говядиной - так это прямо говорило о благосостоянии. Говядину имел тот, кто уже был обеспечен молоком (Катерина точно подметила). То есть - две коровы. Или три. Свои коровы.

Именно коровы. Говядина. Птица - это не мясо. Это птица. Крестьянам бескоровным была доступна по возможности рыба, и то хорошо, если. Свинина - это не мясо, это сало. Свинина неотделима от самогона и водки, и именно во время первой госмонополии на "хлебное вино" (1533) начали целенаправленно выращивать свиней на подворьях.

А колбаса появилась как водится, случайно: собирали голландских мореходов в очередную кругосветку, и случайно жирное подсушенное мясо утрамбовали в кишку, чтоб хранилось лучше. Ну, оно и слежалось. Это как с фондю, тоже в-общем, из меню путешественников; известно с древности, только как "торговая марка" и колбаса, и фондю прорезались в первой трети 17 века.

Колбаса, вообще-то, городской продукт: корову в городе держать сложно. Тут свое подсобное хозяйство нужно.

Мясо, это аристократический продукт, продукт для имеющих два-три села в собственности... А колбаса, она сразу разделилась - на экзотику (деликатес) для тех, у кого и так мясо есть, и на "мясозаменитель", для тех у кого мяса нету. Ну еще были субпродукты и колбаса из субпродуктов, тут уже "социальное дно".

Вот так и поделилось общество, на тех кто мясо может покупать (постоянно, не каждый день, редко) и тех, кому мясо недоступно (а доступны субпродукты). Интеллигенция российская в основном была "колбасной", но и это продлилось недолго. В 1861 отменили крепостное право, но лишь к середине 80-х стали появляться зажиточные крестьяне и как-то формироваться фермерский рынок. А через 30 лет и того не стало. Революция-с. Экспроприации-с. Гражданская война, продразверстка, голод, репрессии.

Какое мясо! Колбаса "из мяса"...

[наверх]

CC (BY-SA) А.Крамер, 2008